作者:卢荻

作者系英国伦敦大学亚非学院教授、中国人民大学经济学院特聘教授

【内容摘要】新中国70年尤其是改革开放以来,中国经历了极为成功的初始积累, 表现为赶超的成功,也就是快速摆脱世界资本主义体系的主宰、很有希望在可及的未来不再承受核心国家的剥削和剩余攫取。与此同时,至少在微观层面以及在相当程度上,自改革开放以来社会主义导向的逆转也是现实,表现为雇佣劳动关系的全面渗透、劳动者主人翁地位的缺失。这种情况不一定意味着马克思主义意义上的剥削、剩余价值榨取成为主导。整体看,关键是经济剩余的运用主要归于国家,很大程度上转化为全体人民的生活改善,这很难说是资本主义性质的积累。长期而言,人民群众的生活改善是必需的,而维持革命热情的社会主义政治同样是必需的。这样,对于社会主义过渡而言,无产阶级的主人翁地位不仅与初始积累同等重要,甚至必须渗透进积累本身。

【关键词】社会主义工业化;积累革命;积累模式;后进发展

新中国 70 年,经济变革主要围绕着两个主题展开,一是现代化目标,二是建设社会主义的追求。这两个主题在实践上的矛盾与统一,以及这两者与背离它们的政治经济力量的争逐,构成了实际变革历程的推进、挫折、方向转折,以及远说不上完成的探索,这反映了世界范围后进发展的艰辛以及中国的历史特殊性。

一、世界范围的后进发展失落

后进发展失落,这是一个往往被遮蔽的事实,而遮蔽的直接力量来自意识形态,简言之就是世界范围的主流学术和主导政策信条。按照标准的新古典经济学和政治学—社会学中的现代化理论,后进社会应该在最大程度上融入现代世界体系,唯此才能得到发展,才能在各个主要方面向发达社会趋同,让自己被承认为文明的一部分,让社会成员得享自由和富裕。

单就经济发展而言,自二战之后旧式帝国主义崩溃、殖民地半殖民地纷纷政治独立以来,包括在融入世界体系成为压倒性风尚的全球化年代,所谓趋同论显然不是事实。以人均国内生产总值为例,根据最具系统可比性的世界银行数据,从表1可见,在1960-2017年期间,中国之外的发展中世界(全部中等收入和低收入经济体)的年平均实际增长率是1.9%,低于发达国家(全部高收入经济体)的2.2%。分开时段看,这两个群体在 1960-1980年期间的相关记录分别是3.1%和3.3%,在1978-2017年期间则分别是1.3%和1.6%。可见,无论是在全球化年代还是在之前,都没有出现趋同;而在全球化年代,发展中世界的经济增长率严重下降,与发达国家的差距愈趋扩大,这个事实更是主流—主导意识形态所承诺的反面。(1)

在这个背景下,中国的人均国内生产总值年平均实际增长率,在1960-2017年期间达6.6%,其中在1960-1980年和1980-2017年两个时段分别为3.0%和8.6%,显然是世界范围的特例。而中国之外的发展失落,应该是普遍的事实。另一人口大国印度的人均国内生产总值年平均实际增长率,在1960-2017年期间为3.2%,意味着扣除中国和印度之外的发展中世界的增长率仅为1.8%,始终是呈现滞后于发达国家的趋势。

与世界范围发展失落相对的中国特例,其实不限于经济增长表现,同样的趋势也见于社会发展各个领域。以最具整体性的人均预期寿命指标看,中国在1960年的记录是43.7岁,比全部中等收入经济体的平均数低4岁,比人口规模和收入水平相仿的低收入经济体印度高2.6岁。至1967年,中国经济和社会基本上从大跃进的挫败中恢复过来,人均预期寿命达53.9岁(大致相等于大跃进之前的最高水平),比全部中等收入经济体的平均数高0.5岁,更比印度高出8.2岁。自那时起,中国在这个指标上的表现就一直遥遥领先于全部中等收入经济体的平均数(以及印度的记录),虽然中国是自1999年起才从低收入经济体升入中等收入经济体的行列。

主流—主导意识形态的发展承诺是否可信,很大程度上也就取决于如何解释中国,如何将中国经验说成是符合其学术理论和政策信条。一个简单的说法,是指向改革开放年代的经济加速增长,认定这是融入世界体系带来的飞跃。只是,如果说在1978年之前中国融入世界体系的程度低于发展中世界的平均程度有道理,说在改革开放年代远超平均却是难以置信,而且这种说法也严重低估了这两个时期经济发展模式的连续性。

二、社会主义工业化的预期和演变

自新中国伊始,“社会主义工业化”这个提法,基本上就是现代化目标和社会主义追求的联结,表现为以公有制主导为基础的资本深化发展路径。在现代化层面上,对这条路径的预期,是工业部门依靠技术进步带动整体经济增长。在社会主义追求层面上,预期则是一方面以此壮大公有部门,另一方面是壮大成为社会主人翁的劳动者队伍。

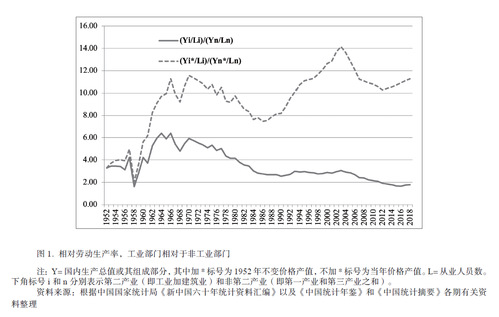

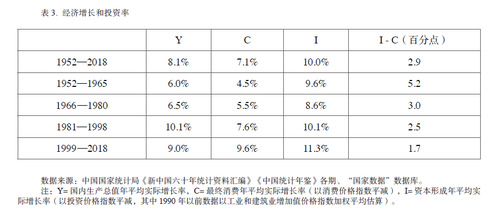

纵观新中国成立后的近70年,中国的工业化持续快速推进。在1952-2018年期间,国内生产总值和工业增加值的年平均增长率,分别是8.1%和10.8%,后者显著领先于前者。这种对比不仅见于1952-1978年期间,也见于1978-2018年的改革开放年代。从实现现代化目标的角度看,图1显示工业部门与非工业部门的相对劳动生产率,从中可见:一是在近70年的整个时段中,工业部门以固定价格(不变价格)计算的相对劳动生产率趋于上升,反映了工业部门的生产率进步快于非工业部门;二是以固定价格计算的相对劳动生产率曲线显著高于以当年价格计算的相对劳动生产率曲线,而且两条曲线的差距愈趋扩大,意味着工业部门的生产率进步成果通过价格机制转移到非工业部门,带动整体经济增长。

生产率进步的直接推动力是生产性投资,而资本深化或重工业优先的工业化路径,是1978年之前占主导的发展战略,在改革开放年代也有明显的体现。在1952-2018年期间,整体经济的总支出、总消费和总投资的实际年平均增长率分别是8.1%、7.1%和10.0%,投资增长显著领先于消费增长。分时段看,三者在1952-1978年期间分别是6.1%、4.7%和9.4%,在1978-2018年期间分别是9.4%、8.7%和10.4%;显然,投资增长领先在1978年之前确实是主导,在改革开放年代这种领先也持续下来。再就国际比较看,从上文表1可见,在1960-1980年期间,中国的投资率跟发展中世界的平均数持平(并略高于发达国家),至1981-2017年更是远超后者,这个对比反映了中国的发展战略和实际发展路径的特性。

图2标示出中国经济增长过程中的“增量资本—产出比率”,其涵义是,在生产性效率(包括投资完成时限和宏观需求等多种因素)基本稳定的前提下,这个比率反映了整体经济生产过程的资本与劳动投入的作用。在1980年之前,往往存在着政治运动替代经济决策的现象,投资率和生产性效率急剧波动即使不是常态也是频频出现,使得增量资本—产出比率的涵义难以确定。相对而言,在改革开放年代,政治对经济决策的替代大为减弱,增量资本— 产出比率的变动较能反映经济增长中生产过程的实际情况。从图2可见,在改革开放年代,增量资本—产出比率曲线大致上呈现出一个U型趋势,即,自1970年代末期至1990年代中后期趋于下降,随后则是趋于上升,意味着前一个时段是偏于劳动密集型经济增长路径,后一个时段则是偏于资本深化路径。

至于改革开放年代之前的情况,虽然有上述的指标涵义不确定问题,但在剔除了大跃进导致投资率和生产性效率暴起暴落的干扰因素之后,大致上还是能够看出,总体趋势是资本— 产出比率快速攀升、资本深化快速推进。这个趋势不仅见于自1950年代初期至1960年代中期的中央计划主导时段,也见于1960年代中期至1970年代末期的权力下放、分散计划时段,甚至正是在这后一时段中,增量资本— 产出比率被推高至前所未有的水平。

资本深化的工业化路径也即发展经济学中的Feldman-Mahalanobis-Domar (FMD)模型,一方面固然是历史上包括改革前中国在内的苏联模式经济体的有意追求,另一方面其实也是1950-1980年期间在发展中世界普遍推行的战略,上文表1所示的发展中世界在全球化年代之前的高投资率正与此一致。而苏联模式经济体的特殊性在于强调,这条路径得以持续的制度基础,必须是以公有制作为主导。(2)

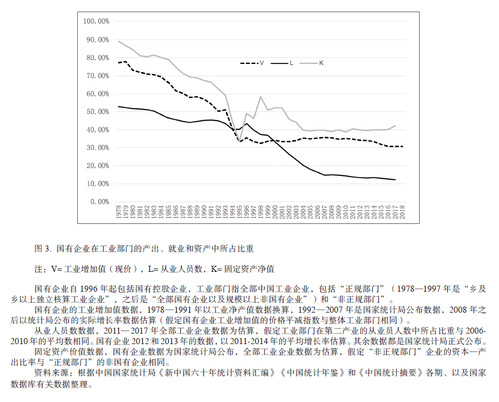

在中国,自1950年代中期的社会主义改造完成直至1990年代中期,国民经济确实就是公有制尤其是全民所有制主导。根据工业部门的情况,国有企业的工业总产值比重从1952年的42%一直攀升至1965年的最高峰90%,随后逐渐下降至1978年的78%(余下22%为集体所有制企业生产),再至1992年仍达52%(同年集体企业的比重为35%)。然后就是根本转折,经过以“抓大放小”为名目的大规模私有化运动,至1997年,国有企业的工业总产值占比剧降至32%,虽则同年集体企业的占比增加至38%。再至2011年,国有企业的占比降至26%,而集体企业的情况因为统计数据不全无法确认,单就规模以上的集体企业而言则占比降至微不足道的1.3%。

尽管有这个转折,自1990年代中期以来,公有制主导的格局仍然在一定程度上得以维持。

一方面,因为国有企业的内部一体化程度自1990年代中期之后就显著高于非国有企业,以工业总产值指标度量企业的比重不尽合理,较为合理的办法是使用工业增加值或其近似指标工业净产值。以此计算,国有企业在工业部门所占的比重从1978年的77%下降至1992年的50%、再至1997年的33%,然后就大致在这个水平稳定下来,至2012年仍达34%。另一方面,即使保守估计(假设规模以下非国有企业的资产—产出比率等同于规模以上非国有企业),国有企业占整体工业部门的资产总值的比重在2012年应达40%,考虑到它们的从业人员占比只有13%,这意味着国有企业的资产—劳动比率是非国有企业的四倍多。这样,自1990年代中期以后,中国工业就形成了一个分工格局:非国有企业主要集中在劳动密集、小规模行业,与此相对,国有企业主要集中在资本密集、大规模行业,占据着中国工业的“制高点”。

然而,在此期间,国有企业从业者人数占整体工业部门从业者人数的比重节节下降,从1978年的53%降至1992年的45%、再至1997年的40%,随后这个比重并没有稳定下来,而是持续下降至2012年的13%。考虑到自1990年代中期的“下岗增效”运动之后,国企中已经是雇佣关系成为主导,劳动者很大程度上丧失了过去的主人翁态度,可以判断,在企业层面上中国政治经济的社会主义追求已经是很难体现了。

三、积累模式的结构特性和体制安排

在社会主义或资本主义根本制度与经济发展之间,必然存在着一系列政治经济的结构特性和体制安排,作为特定的发展路径或积累模式的基础,同时也就塑造了根本制度的演化。这个判断,是政治经济学中的美国“积累的社会结构学派”和法国“调节学派”的核心命题,同时也见于英国的“利润压榨学派”和日本的“宇野学派”。按照它们的理论,一个经济体的持续积累过程,不是简单的经济产出总量的扩展,而是社会生产和再生产各方面的互相配合,在这各方面的不断演变中至少在特定时段中能维持配合的稳定,使积累得以持续。所谓积累体系,大致上指向社会生产,而调节体系则指向社会再生产。(3)

那么,这个判断对中国经验是否适用、如何应用?概念上,社会生产的结构特性和体制安排, 首要体现在计划与市场或集中决策与分散决策的对立,以及科学管理与自发活动的对立。而社会再生产则首要体现在分配领域,包括精神激励与物质激励的平衡、工资与利润的对立、最终的消费与投资的分配,等等。这些方方面面,体现了社会中整体与个体的关系,也承载着基本制度的特性,尤其是劳动者在直接生产过程以至整体政治经济中的地位。

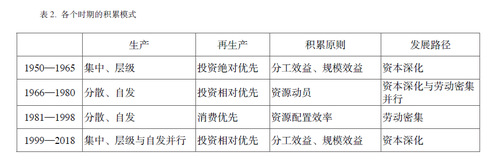

从新中国70年的经济变革经验看,或许可以辨认出四个各具特色的发展阶段,也即四个特

定的积累模式,表2概括了它们的特性。

第一个积累模式大致上存在于1950-1965年期间,可以概括为中央计划主导模式。在此期间,首次形成的中央计划确实较为粗糙,即使在第一个五年计划完成之后在整体经济中的涵盖范围也相当有限,另外还在大跃进期间经受了系统性的分权改革的冲击。不过,整体的经济运作毕竟是围绕着中央计划展开的,表现在国家重点建设安排以及以此为核心的涵盖各方面的综合平衡安排。相应地,国有化改造和国有企业扩展一直高歌猛进,到1965年在工业部门的总产值占比达90%;而从国企体制到整体经济体制的运作,其特性是层级、指令、纪律,也就是科学管理,这同样是为了配合中央计划的需要。在社会再生产领域,主要特性是在投资与消费的分配中向前者严重倾斜,其间投资的年平均实际增长率比消费高出5.2个百分点,这是空前绝后的现象(见表3)。以上种种,归根究底是为了遵循苏联模式中央计划经济的逻辑,即,严格和精密安排的资源配置,以图得到最大程度的专业分工效益和规模经济效益。

第二个积累模式大致存在于1966-1980年期间,可以概括为分散化计划主导模式。在之前的实践过程中,中央计划经济的单一逻辑与中国的实际情况严重脱节,仅就经济而言,在当时人均收入水平甚低的中国,一方面是能够提供给投资的经济剩余很有限,另一方面是普遍的供应不足对投资形成巨大的压力,因此,资源动员比资源配置效率更为重要。

经济决策于是主要遵循资源动员的逻辑,首先是“两条腿走路”战略,在中央重点建设安排之外,更多强调发挥地方积极性,这其中最重要的是将全国划分为近十个经济区,每个经济区力求建设基本上自给自足的独立产业体系,并在自给率不足的领域通过易货式物资交换(“串换”)支持分散化计划,这是与专业分工效益和规模经济效益的逻辑背道而驰的。另一个重要决策是鼓励农村工业化,集中于支农行业的农村工业正是在1970年代起飞,形成随后30多年的迅猛发展;相应地,这些以人民公社和大队所属企业(“社队企业”)为载体的集体所有制企业的扩展,使得中国经济原先几乎全是国有企业的局面有所改变,例如国有企业的工业总产值占比至1980年就降至76%。与此同时,正如表3所示,投资增长领先于消费增长的情况继续,但在领先程度上已经是显著减缓了,也就是说形成了资本深化和劳动密集工业化并进的发展路径。

第三个积累模式大致存在于1981-1998年期间,可以概括为某种市场社会主义模式,即是保留公有制与市场调节渐成主导的结合。在分散化决策意义上,基本上是上一个模式的延续和大大深化,不仅是在国家体系中经济决策权力下放给地方政府,而且表现为国有企业愈趋强化本位利益,并与集体企业一道在愈趋弱化的计划调节和愈趋强化的货币化市场调节中运作。这个模式的特性是:一方面在城市经济中存在着强大的工资、消费膨胀冲动,而投资膨胀主要是作为对此服务的手段(“软预算约束”);另一方面在农村社会中,国家基本上退出,农民工进入城市经济, 部分地抵消了工资和消费膨胀的压力,也诱导生产过程更倾向于以劳动替代资本。于是,整体经济呈现出一条劳动密集、消费品产业领先的发展路径,这正符合中国经济的比较优势原则,也即以资源配置效率为目标的市场原则。

然而市场社会主义始终有其内在不稳定性和缺陷。不稳定性表现为市场原则始终会通过竞争渗透进所有制领域,也即是要将社会剩余系统转化为资本;国有企业和集体企业在1990年代的大面积亏损,加上政治体系中存在着部分权力寻求资本化的倾向,导致“抓大放小,下岗增效” 的私有化运动、取消对劳动者的就业保障运动扩大,也就终结了市场社会主义积累模式。而这个模式的缺陷,则是表现在欠缺资本深化、产业升级的动力,也就是在攫取资源配置效率的同时舍弃了专业分工效益和规模经济效益,使得资本积累和经济发展难以长期持续。

第四个积累模式大致上存在于1999-2018年期间,可以概括为经济在社会与资本的对垒、生产与投机的拉锯中维持快速积累的模式。一方面,随着资本的登场以及剩下的国企的相当大程度上的资本化,随着农民工进城的持续未止,经济发展有强烈的倾向要继续走劳动密集路径,甚至有强大的政治经济力量要压制工资增长,以使得这条路径走到极致,企业层面上著名的“富士康模式”正是相关的极致形态。另一方面,因为社会对生产和再生产的资本化的抵抗,以及作为这种抵抗的反映的国家积极作为,工资增长并没有被压制住,反而是快速增长,而经济发展也在这些经济、政治、社会合力的推动下有恢复到资本深化路径的倾向。

两种倾向竞争的结果是,至少直至2012年左右,工资与劳动生产率同方向按比例增长、消费与投资同方向按比例增长,而且都是空前快速的增长,也就是资本深化发展路径成为主导。与这些结构特征相适应,在体制层面上,大规模、资本密集的行业和企业领先发展——而这些行业和企业正是以国有企业为主导,所以一定程度上出现了所谓“国进民退”现象;另外是种种强化劳动者的市场力量的安排,诸如《劳动法》的落实、《劳动合同法》的通过、最低工资立法、工会普及率的提高、集体谈判机制的设立等等;再另外是国家在生产和再生产领域上的作为,前者包括基础设施投资和基础科研,后者包括医疗、养老、廉价住房系统的重建或新建等等。

这些结构特性和体制安排的扩展,使得中国经济发展在此期间很有向“资本主义黄金时代模式”趋同的迹象。主导了发达资本主义国家在1950-1975年期间的经济发展的正是这个模式,它也是上述政治经济学各个流派所专注研究的。自2012年以来中国这个发展趋势备受冲击、受到严重削弱,冲击来自经济的金融投机化、投机挤压投资,而经济的金融投机化也正是这些流派所认定的新自由主义全球化年代资本主义世界范围的主导积累模式。可以说,时至今日,至少是在现代化层面上,中国经济变革已经不再是取决于资本深化倾向与劳动密集倾向的竞争,而是取决于生产性投资趋势与金融化趋势的竞争结果。(4)

四、在历史社会主义的道路上

经过了70年的艰辛努力,在多番转折中持续下来的大致上成功的积累,使得今日中国终于见到了现代化彼岸,向发达资本主义的发展水平趋近已经不再是遥不可及,虽然导致现代化失败的系统威胁仍是恒在的现实。这个复杂多样的历史经验,必须在共和国的立国原则这个层面上得到总结,即是说,必须从经验中总结出现代化目标和社会主义追求的合理联结,唯此才能免于重蹈苏联“发达的社会主义”的覆辙,才能承接迄今的建树沿着现代中国的理想走下去。

社会主义追求是理想,但这种理想是科学不是空想,因此,总结经验就不能也不应该纯粹以理想原则或模式来观照现实、要求现实,而是要考察现实是否、以及如何在既有的历史条件下向理想推进。按照马克思主义理论,这里的关键问题是,在这个推进过程中,如何确定生产力发展与生产关系革命这两者的联结?(5)

立足于既有的历史条件,就是说,社会主义实践必然也只能以历史存在的资本主义体系作为出发点。现代世界史是资本主义史,意味着资本主义是世界性体系,所有的社会,不管是否以及在多大程度上被卷入这个体系之中,都必须面对这个体系的运作逻辑的系统性压力。这个运作逻辑是系统性的利润追求,而非任何抽离历史的价值原则,从现代历史直至今日的经验看,无论是在世界范围还是在中国,这个运作逻辑并不一定是、甚至完全不是要在被卷入体系的所有社会复制发达资本主义的现代化经验,而仅仅是要强制它们服从系统性的资本追求利润的原则。(6)

纵使是与这个体系脱钩或对抗的革命社会,极端如中华人民共和国前30年,同样是恒常性面对这种系统压力、挑战。且不说来自外部的封锁和颠覆压力,仅就内部的政治经济而言,脱钩的长远影响,是在技术进步从而经济发展上被抛离的危险,是恒常性的要求复制资本主义原则的倾向,包括从农民和市民个体的物质生活要求到较有权势集团的资产阶级权利要求、甚至是与资本主义体系重新挂钩的倾向。但是,另一方面,无论是理论上还是从迄今的经验上看,重新挂钩也并非必然会导致中国屈从于资本主义体系,甚至并非必然使得中国复制发达资本主义的现代化经验。

从上面的论述可以判断,存在着一个世界资本主义体系,它通过扩张和剥削剩余价值、攫取经济剩余主导了现代世界历史的进程,所谓帝国主义正是这种扩张和剥削、攫取的体现。而既然资本主义是一个外扩型的历史体系,那么,对于承受剥削或攫取的后进社会而言,所谓是否“走资本主义道路”,其选择空间就只能受制于体系的限定。这种限定首先表现为经济剩余从后进社会向发达国家(世界资本主义体系的核心)转移,这是特殊形态的剥削,其基础是后进社会与发达国家的不平等交换,在发达国家拥有垄断优势的情况下尤其如是。而与剩余转移相对应的政治, 是依附政治,买办资产阶级而非民族资产阶级成为后进社会政治经济的主导,使得复制发达资本主义的现代化经验并不可能。超越历史资本主义的革命于是成为必要,这正是中华人民共和国立国原则的起始——新民主主义理论。

新民主主义理论时至今日仍有其适用性,即是说,既然帝国主义并非历史偶然,而是内在于世界资本主义体系的扩张和剥削特性,那么,剩余转移和依附政治就不会因为后进社会获得形式上的国家独立而终结,只是转换表现形态,通过更广泛更深刻的资本全球化和各种政治— 军事联盟维持下来。所谓新殖民主义,所谓华盛顿机构主导下的世界政治经济秩序,金融霸权、科技垄断等等,正是与扩张和剥削相联系的,是20世纪中叶以来(包括新自由主义年代)的世界资本主义体系的常态。

这样,中国以及苏联集团政治经济的性质,就不是建立在发达资本主义基础上的、实现了理想或原则的社会主义,而是后进社会因为被资本主义体系的压制而失去了复制发达资本主义现代化经验的机会、为了追求自主的现代化而创建的革命社会。而既然革命社会犹如其他后进社会,始终处于世界资本主义体系的包围中、压力下,并且因为其革命性质,所受压力更加巨大,那么,生存所需就必须面对初始积累的使命,纵使这个使命具有违背社会主义原则的特性也是无法避免。

践行初始积累的使命,会否异化成与社会主义导向的过渡背道而驰?这里涉及两个问题,一是初始积累的实质,一是实施初始积累的方式。初始积累的实质是赶超,其完成标志是劳动生产率达到发达资本主义经济群体的水平,其基础是技术进步,即是发展社会生产力问题。首先是生产力具有多面性,同等水平的各种生产力,其实可以承载不同的阶级属性,可以为不同的阶级力量所主导,或可以符合不同的阶级利益。其次是生产力具有相对性,不同的生产力不一定意味着水平的差距,反而可以是各种同样是合理的目标的不同组合。在实施方式层面,初始积累固然是整体社会的必要,但这未必是社会各组成部分的需要,也未必为其认同。于是,实施初始积累一方面有可能导致人民群众的“制度疲劳”,也即难以容忍生活改善的迟缓,另一方面还有可能导致制度本身的异化,也即脱离人民群众的官僚集团的形成。

面对这种不可避免的现实,初始积累要得以持续直至完成,必须有抵消、消弭制度疲劳和制度异化的因素。长期而言,人民群众的生活改善是必需的,而维持革命热情的社会主义政治同样是必需的。这样,对于社会主义过渡而言,无产阶级的主人翁地位不仅与初始积累同等重要,甚至必须渗透进积累本身。本文在回顾新中国70年的变革历程中,并没有探讨积累本身的政治安排问题(例如崛起于大跃进年代的“鞍钢宪法”和民主管理原则),也没有讨论积累实施方式的政治安排问题(例如主导文革的继续革命论和巴黎公社原则),从而也就无法在更具体层面分析、评价现实上的积累和积累实施方式。这个未完成的任务也就只能留待另文了。

总括而言,本文试图得出的判断是:新中国70年尤其是改革开放以来,中国经历了极为成功的初始积累,表现为赶超的成功,也就是快速摆脱世界资本主义体系的主宰、很有希望在可及的未来不再承受核心国家的剥削和剩余攫取。与此同时,至少在微观层面以及在相当程度上,自改革开放以来社会主义导向的逆转也是现实,表现为雇佣劳动关系的全面渗透、劳动者主人翁地位的缺失。这种情况不一定意味着马克思主义意义上的剥削、剩余价值榨取成为主导。整体看,关键是经济剩余的运用主要归于国家,很大程度上转化为全体人民的生活改善,这很难说是资本主义性质的积累。从而,今日中国仍然是过渡社会性质,也就是处于历史社会主义的艰难探索中。

本文注释:

(1)本文使用的国际比较数据取自世界银行《世界发展指标》数据库,2019年6月26日登录获取;中国数据取自中国国家统计局《新中国六十年统计资料汇编》《中国统计年鉴》各期、“国家数据”数据库。

(2)有关FMD模型的理论和现实应用,可参阅 Martin Fransman, “Machinery and economic development,” in M. Fransman ed. Machinery and Economic Development, Basingstoke and London: Macmillan, 1986. 纯粹数理模型建构和引申可参阅 Amitava Krishna Dutt, Growth, Distribution, and Uneven Development, Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

(3)有关经济发展中的积累体系和调节体系的理论阐释,特别是在应用于现实研究上的相关文献,“积累的社会结构学派”可参阅Samuel Bowles et al., After the Wasteland: A Democratic Economics for the Year 2000, New York: M.E. Sharpe, 1991; “调节学派”可参阅 Michel Aglietta, A Theory of Capitalist Regulation: The US Experience, London: Verso, 2015; “利润压榨学派”可参阅 Andrew Glyn et al.,“The Rise and Fall of the Golden Age,” in S. Marglin and J. Schor eds. The Golden Age of Capitalism: Reinterpreting the Postwar Experience, Oxford: Clarendon Press, 1990;“宇野学派”可参阅 Makoto Itoh(伊藤诚), The World Economic Crisis and Japanese Capitalism,London: Macmillan, 1990.

(4)有关中国经济变革自新世纪以来向“资本主义黄金时代模式”趋同的迹象,以及这种趋同受到经济金融投机化的干扰、削弱的论述,可参阅:卢荻:《重塑“中国模式”》,载《政治经济学评论》,2015年第6卷第1期,第102-115页;卢荻:《全球化视野下的中国改革开放》,载《政治经济学报》,2019年第14卷,第51-62页。

(5)有关社会主义实践中的发展生产力和变革生产关系的联结,相应的社会主义市场经济的涵义问题,以及对相关的马克思主义文献的评述和综合,可参阅孟捷:《在必然性和偶然性之间——从列宁晚年之问到当代中国社会主义政治经济学》(2018年1月17日),观察者网,https://www.guancha.cn/MengJie/2018_01_17_443453_s.shtml。

(6)本节关于历史资本主义、历史社会主义以及社会主义初始积累的论述,主要部分引用自卢荻:《林书扬的过渡社会理念与现实中国》,载《纪念林书扬第二届研讨会文集》。