共和溯源:一个概念史的考察

郁迪

作者系复旦大学历史系博士研究生

【内容摘要】本文通过梳理共和观念在西方文明内部不同书写形式间的转变,指出其背后所蕴含的政治思想更替与拓展。以此为枢纽,勾连从古希腊、罗马到文艺复兴时期、近代英国的政治思想演进,为当今英语学术中的共和概念清理自身发展谱系。尤对其在近代早期进入现代英文语境后经历的涵义叠加进行必要补充。试图借此指出,这一讨论并非局限于西方近代历史中的名相之争,而是与当今中国如何理解自身政治体制休戚相关的跨文化传播与接受问题。

【关键词】共和;共和主义;剑桥学派;混合政体;财产

Tracing the Roots of Republics: A Conceptual History – Yu Di

Abstract: This paper seeks to identify the supersession and extension of political ideas in the West based on examining lexicological changes in the concept of republics. The author tries to chart the evolutionary course of the idea in ancient Greece, ancient Rome, renaissance Europe, and Britain, so as to distinguish its modern connotations in English context from other similar forms. By investigating the conceptual history of republics, this paper hopes to carry the discussion beyond onomastics and shed light on the issue of cross-cultural communication and recognition that is closely associated with China’s understanding of its own political system.

Keywords: Republic, republicanism, Cambridge School, hybrid regime, property

一、导言

当代中文语境下人们对“共和”一词都不会陌生,且多会认同它依旧是活跃于政治思想中极为重要的词汇。甚至如今我们也将自己的政体形式名之曰“共和国”。但若要细说其含义,却又众说纷纭、莫衷一是。原因之一或许是由于我们往往忽视对切近事物应有的关注。而更重要的,还得归因于此概念本身太过复杂。它在不同历史语境与跨文化阐释中发生过几次重要的含义转变,在不断接受与阐释中塑造起自身“层累地造成”的历史。故而,不论对现实问题的关切,抑或对历史问题的探求,都促使我们对其历史渊源与当代意义重新进行审视。

自近代“西学东渐”以来,现代汉语语境中的“共和”概念在相当程度上也要归为舶来品之列。时至今日,它与近现代西方人对“republic”一词的理解仍有千丝万缕的联系。在西方学界, 自汉斯·巴隆(Hans Baron)重启关于文艺复兴人文主义与共和观念的研究以来,对“共和”思想的当代讨论便逐步受到学界关注。(1)又得益于20世纪80年代的社群主义与自由主义之争,这一讨论获得实质性升温。(2)社群主义者们希望通过强调社群的价值,对现有自由主义政治、社会格局以及由此引发的“人的原子化”问题进行修正。但正如台湾学者萧高彦在《西方共和主义史论》中指出的, 社群主义者必须面临此种疑问:作为一种现实替代方案,他们所能提供的理想社群模式究竟为何?对于20世纪前期的西方学者而言, 所能想象的社群模式无非三种:一、共产主义模式;二、保守主义模式;三、共和主义模式。(3)

一战结束后一系列重大历史事件的相继发生——纳粹崛起、苏联解体等,使西方人对保守主义与共产主义计划的信心逐一瓦解 , 甚至成为很多人至今挥之不去的梦魇。于是当社群主义讨论兴起之时,仅存的具有可操作性的社群模式似乎只剩下共和主义这一种。由于它具有自古希腊、罗马以来的深厚历史积淀,也确实成为极具活力的思想资源。

当然,由此产生的质疑也从未停息。一方面是由于关于共和主义与社群主义间的关系仍有争议。例如法国哲学家让–费边·施皮兹(Jean-Fabien Spitz)便视之为介于社群主义与自由主义之间的“第三条道路”。另一方面,则是对共和主义与自由主义的异同以及前者能否作为新的替代性选项持有悲观态度,如艾伦·帕顿(Alen Patten)、查尔斯·拉莫(Charles Larmore)、乔伊斯·阿普尔比(Joyce Appleby)、杰弗里·艾萨克(Jeffery Isaac)、约翰·麦考米克(John McCormick)等不少学者都以此立论发起诘难。(4)意大利学者巴萨尼(Luigi Marco Bassani)在2002年甚至直接以“共和学派的破产”为题,表明自己的态度。(5)如此极端的表述虽是少数,但自由主义阵营确实对共和思想谱系的梳理多有指摘。2010年,共和主义思想讨论的主要推动者之一昆廷·斯金纳(Quentin Skinner)在《论共和主义政治理论的口号》一文中,虽然仍坚持共和主义在“自由”观念上对自由主义的修正,但已然不认为共和理论的当代意义是可能成为一种替代性方案;转而认为,在如今政治格局下,这一理论更可能在国际关系领域推进全球正义。(6)可见,如今其思想姿态已有相当程度的弱化。可即便如此,西方学界也都不得不承认共和思想的复兴已经成为近半个世纪以来最重要的学术动向之一。

在此观念复兴过程中,以约翰·波考克(J. G. A. Pocock)、昆廷·斯金纳等人为代表的“剑桥学派”起着关键性作用,并形成蔚为大观的“共和修正派”。虽然他们内部对“共和”含义的理解仍有差异,但在具体做法上都试图通过对近代早期历史的梳理来挖掘共和思想资源,进而介入当代政治哲学讨论。本文在研究路径上,亦对其所倡导的“语境主义”方法多有借鉴,并试图对这一观念在不同书写样态中的转换作一概念史追踪。具体而言,现代英语中的republic一词,译自拉丁词res publica,而后者又是希腊词politeia的拉丁译名。这两个词汇同样构成现代共和观念的必要背景(context)与“前史”。因此可将古希腊语的“politeia”、拉丁语中的“res publica”与近代以来的“repubblica”“republic/commonwealth”作为几个重要节点,勾勒出“共和”观念在西方文化内部的接受与阐释。

如今中西学界对不同时段共和思想的讨论已汗牛充栋,并有相应的综论性著作问世,(7)但笔者认为依旧存在两点不足:其一是对于有些历史时期的发展避而不谈或草草掠过,使得其中问题没有得到很好的澄清,例如近代英格兰语境下republic与commonwealth的关系问题;其二,是由此导致如今仍未出现足够完整并充分展现其中张力与冲突的总体叙事。本文自然也无力完成如此艰巨的任务(尤对19、20世纪美国与中国的相关讨论从略),但试图勾画出一种可能的叙述框架,并着重对其进入现代英语世界(近代英国)的历程作一定知识性补充,以此为当代中文语境中的讨论提供必要学术准备。

二、古希腊时期politeia的基本含义

古希腊语中的politeia概念可被视为共和观念的“前史”形态。其词根是polis(城邦),(8)亦即与城邦事务有关。 现在较为权威的《 希英词典》(Liddell and Scott Greek–English Lexicon)为politeia一词列举出了八种不同的含义。(9)若从指称对象而言,大体可以分为指“城邦”或指“城邦公民(人)”两类。

在第一类中较为重要的含义有三:首先是在最广义层面上,它可以泛指一切城邦事务;其次是作为属名,可以解释为“政体(宪法)”,即politeia是一切政体的通名,所有政体都可以叫做politeia;第三是作为种名,用于指称一种特殊的政体,(10)在后世有些学者的解读中,该政体形式可与现代英语中timocracy(荣誉制)相类比。

在柏拉图《理想国》中,politeia这一政体样式已得到相当程度的讨论,该书的希腊文书名就是Politeia。也就是说,在一定程度上这首先是一部讨论城邦政治体制的对话。书中为后世推崇备至的三大理念论比喻(阳喻、线喻、洞穴喻),在结构上只是用于补充的插入段,虽然其重要性毋庸置疑。

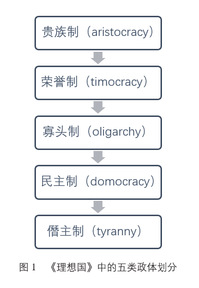

在该书第四卷中,柏拉图首先将城邦与人的灵魂直接挂钩。在他看来,“有多少种类型的政体就能有多少种类型的灵魂”,(11)因为从根本上说,“政治制度是从城邦公民的习惯里产生出来的”。(12)具体而言,他认为有五种政体类型,下文将进行详述。第四卷首先描绘的、囊括了“节制、勇敢、智慧、正义”四种美德的最好的政体样式叫作“贵族制”(aristocracy)。第五卷所述“三大浪潮”中的“哲人王”政体,亦即“君主制”(monarchy)也包含在“贵族制”中,因为在柏拉图眼里,两者的区别无非是统治者的人数是一个还是多个,并无实质性差异。“我认为两种名称其实只是描述着同一形式”。(13)在这一政体形式下,需要的首先是真正有智慧的人来担任统治者,而后城邦的护卫者阶层也要具备勇敢品性,并且城邦中的所有群体,尤其是生产者必须秉持节制的美德。由此三者相互配合,体现出各安其分、各司其事的社会“正义”。

正当苏格拉底试图对随后四种政体做进一步讨论时,格劳孔的插话打断了他。好在在该书的第八、第九两章中,这一讨论重获接续。在彼处,苏格拉底借助“父子关系”的类比解释说, 如果理想的贵族制政体无法实现,就会引发堕落政体的产生,其堕落的根本原因是“统治阶层的不和”。(14)由此逐步形成:荣誉制(timocracy)、寡头制(oligarchy)、民主制(domocracy)以及僭主制(tyranny)。

如果说“贵族制”是理论上最完美的政体,那么“荣誉制”则是现实中可能出现的次优政体。(15)因而柏拉图也将其称作广受赞扬的“斯巴达和克里特政制”。(16)“荣誉制”的产生是由于智慧的统治者们不能永远踩准优生的步点而生育出争强好胜、贪图荣誉的后代,对荣誉的追求也因此成为“荣誉制”政体的最大特点。之所以柏拉图认为它是次一级的政体形式,与他的灵魂学说有关。他认为,对于荣誉的追求更多地表现出灵魂中的“激情能力”(thumoeidos),而非“理性能力”(logiston),因而这一政体中起支配作用的美德是“勇敢”而非“智慧”。更为糟糕的是,这些统治者对于荣誉的追求也会暗地里滋长对财富的贪恋。在《理想国》中,正是这一贪念构成此后政体不断堕落的根本动因。(17)由此可见,“荣誉制”总体是一个尚可接受的好政体,但由于财产问题的隐患,最终又不可避免地堕落。

有别于柏拉图的理解,其弟子亚里士多德在《政治学》第二卷中表达出对老师笔下苏格拉底之说的异议,(18)并在该书第三卷中给出另一流传更广的分类与理解模式。他首先将politeia理解为“全城邦居民由以分配政治权利的体系”,(19)而后从对公民与城邦的解释入手,展开对政体问题的讨论。公民、城邦、政体三者之间关系密切。一方面,政体问题决定着城邦的特性,“决定城邦的同异的,主要地应当是政制的同异”;(20)另一方面,“公民身份的不同底层就是不同的政体”,(21)亦即政体对于此二者都有决定性影响。

在该卷第七章中,亚里士多德进一步解释说:“政体这个名词的意义相同于‘公务团体’(politeuma),而公务团体就是每一个城邦‘最高治权的执行者’。”(22)由此,就能以统治者人数的多寡(一、少、多)将之划分为君主制、贵族制以及荣誉制三类。而后,又从每一种政体形式中分析出各自的“变态”(败坏的)样式。“依绝对公正的原则评断,凡照顾到公共利益的各种政体就都是正当或正宗的政体;而那些只照顾统治者们的利益的政体就都是错误的政体或者正宗政体的变态(偏离)”。(23) 由此叠加形成六种政体形式。

表1 亚里士多德《政治学》第三卷中的政体划分

| 一 | 少 | 多 |

正常 | 君主制 | 贵族制 | politeia |

变态 | 僭主制 | 寡头制 | 民主制 |

但亚里士多德随即补充道,其实用人数多少作为原则来划分是一种简便说法,更准确的描述还需考虑财富的多寡,此亦为政体转变的因素之一。(24)在此我们可以看出亚里士多德的观点仍与乃师多有联系。其所谓politeia(25)与柏拉图笔下的“荣誉制”多有相似之处,不仅因为财产因素的作用(虽然两人分别在一正一反两种不同倾向上予以关注),更是由于两者在德性层面上的类同,它们同样将“勇敢”之德视为统治者的首要特征,“最高治权操于卫国的战士手中”。(26)因而自中世纪起,便有大阿尔伯特 (Albert the Great)、布里丹 (John Buridan) 等学者直接用“timocratia”来表示作为特殊政体的“politeia”。(27)

有趣的是,在《政治学》第四卷中,亚里士多德又给出另一种对politeia政体的解释与分类法。在那里,亚里士多德进一步接受了柏拉图的判断,将真正的贵族制视为最好的政体,故而其他政体都是变态政体。但此时他却说,politeia政体由于较少出现,因而被包括柏拉图在内的研究者所忽视,(28)亦即该政体与柏拉图的“荣誉制”又有所不同,不能将两者直接画上等号。亚里士多德认为politeria的特殊性就在于它是一种混合政体,是寡头制与民主制度这两种最常见政体的混合。(29)“‘波里德亚’的通义就是混合这两种政体(寡头和平民政体)的制度;但在习用时,大家对混合政体的倾向平民主义者称为‘共和政体’。”(30)他认为,此种政体本质上是富人与穷人的混合,故而兼具财富与自由两端,但较之真正的贵族制,则缺少才德的一面。

基于此师徒二人的论述,我们可以了解到在古希腊哲人眼中, 作为特定政体形式的politeia(或 timocracy)大体具有如下四重含义:重视荣誉(柏拉图)或财产(亚里士多德);混合政体(寡头与民主的混合);偏向平民统治;与僭政(tranny)相对。

三、古罗马res publica的基本含义

罗马人的res publica概念,可以视为共和观念的真正起点。由于拉丁语中res(单数主格) 的基本释义是“事情、事物、财产”,相当于现代英语中的“things”“affair”或是“property”、“wealth”,(31)因而res publica首先便指代最广义上的“公共事务”(public affair),在此含义上它便直接与古希腊语中的politeia形成对应。紧接着,它作为描述现实中罗马的特定政体概念,在政治理论及实践上既延续了古希腊的politeia概念,又存在变化。虽然西塞罗在《论法律》中自陈res publica一词不过是对politeia的直接翻译,但若将之与他本人此前直接转写的做法进行对比,便知其中另有深意。正如尼尔森(Eric Nelson)所指出的,以res publica 代替politeia与其说是“翻译”,毋宁说是一种“创造”,因为两种语言转换背后潜藏着对作为特定政体之politeia 的不同理解。(32)西塞罗此举,实有拟制历史之嫌,意在以此捍卫共和政体的正当性。

具体而言,我们如今所谓的罗马共和国,其全称是“ 罗马元老院及其人民”(Senatus Populousque Romanus)。(33)在政治架构上,执政官、元老院、公民大会三部分相互配合,构成常态下的政治平衡。(34)这意味着普通公民扮演着重要的政治角色。于是西塞罗在其著名的《论共和国》一书中,不无自豪地给出了对共和制政体最著名的表述:“共和国”(res publica) 便意味着“人民的事业”(res populi)。(35)但从根本上说,罗马共和国却是典型的贵族政体,民众在政治中的实际影响力并不像想象中那样,能与执政官和元老院鼎足而三。因此,剑桥史家克里斯托弗·凯利(Christopher Kelly)强调,“共和国”之名似乎暗示着很大程度的公民参与,但这绝对是极具误导性的。(36)(但这或许恰恰是西塞罗等人力图维护共和之名的原因所在。)

此中原因首先是,由贵族构成的元老院是罗马共和国最高的权力机构。元老院的300名成员不用通过选举或抽签的方式产生,并且实行的是终身制。第二,执政官是由元老院批准而任命,为期只有一年,且十年内不得再次连任。不仅如此,在早期,担任执政官并无俸禄(后来也只是象征性地给予一些),此种看似高尚的设计背后其实构成一种实际限制,即一年没有收入的现实压力使得经济不富裕的普通人根本不可能成为执政官。执政官备选始终为贵族子弟所把控。第三,公民大会的作用也实在有限。例如百人组会议的投票顺序是以阶级地位高低而定,且每组人数并非都是一百人(穷人都在后五个组中)。于是贵族可以在群众反对的情况下仍然通过足够“民主”的方式推行或否决政治提案。(37)这些特征即便是西塞罗本人也并不避讳。牛津大学古典学家安德鲁·林托特(Andrew Lintott)甚至认为在《论法律》中,西塞罗宪政原则的核心是(执政官)的执行权,具有比波利比乌斯更浓厚的君主制色彩,且其作品亦可视为是“在贵族原则的价值经受巨大侵蚀后重申它们的合法性”。(38)

因此我们看到:第一,在罗马的 res publica 中,混合制的含义得到一定的保留,但也有所改变。它不再是亚里士多德所说的寡头与民主的混合,而是执政官、元老院、公民大会三者的混合。这一点在希腊人波利比乌斯的《历史》中体现得尤为明显。(39)波利比乌斯首先指出,罗马的混合制不是立法家创制的结果,而是自然(kata phusin)演化的结果。与西塞罗不同,他认为这是不同权力之间相互冲突、制衡的产物,(40)并且此种制度的优越性便是罗马军事成就之根源所在。第二,他指出古希腊平民统治的倾向实际上彻底被转换为贵族统治。此为罗马政治实践的特征,它虽与真正“人民统治”存在名实间的张力,却正因此被波利比乌斯视为又一促成罗马强盛的原因。(41)

至于politeia的另两层含义(重视荣誉和与僭政相对)则基本得到保留。在前一点中有必要指出的是,古罗马人似乎同时兼顾在柏拉图与亚里士多德两人不同语境中存在的偏向荣誉或是财产这两个面向。由于其本身的贵族制倾向,对荣誉(honor)的追求成为全社会的根本性价值。所以罗马人的“高尚”(honestas)一词就与荣誉直接相关,成为衡量个人品性的最重要标准。此外,由于罗马扩张所引发的世俗化倾向,财产问题备受关注。而荣誉和财产这两个问题本身又存在紧密联系。西塞罗在其《论义务》中写道,“高尚”的一个主要来源是维护正义,(42)而正义的原则之一就是捍卫私有财产以及增添公利。

反对僭政的倾向则可以从共和国晚期到公元前27年屋大维成为奥古斯都,宣告罗马正式步入帝国时期的发展史中看出端倪。这一时期发生的诸多重大历史事件,如恺撒遇刺身亡,西塞罗对安东尼的批判等等,从根源来说都是为避免一个人的独裁统治。在实践与理论上同时都存在着阻止共和国转变为帝国的剧烈抗争。

因此,大致上可以认为罗马时期的res publica具有如下特征:兼顾荣誉与财产;混合政体(执政官、元老院、公民大会的三者混合);偏向贵族统治;与僭政(tranny)相对。在之后的发展中,还逐渐出现了用以表示基督教共同体,而非具体政体上的res publicachristiana概念。(43)这也为后人对res publica概念在更宽泛的“社会”含义上的使用,以及特定时期(例如克伦威尔主政的英格兰共和国时代)结合宗教社团性质的国家的建构提供了更大的延展空间。

表2 古希腊、罗马政体的异同

| 古希腊 politeia | 古罗马 res publica |

特点 | 重视荣誉与财产 |

寡头与民主二者混合 | 执政官、元老院、公民大会三者混合 |

偏向平民统治 | 偏向贵族统治 |

与僭政相对 |

四、文艺复兴时期的repubblica

在中世纪,有关现实政治的理论思考虽也有一定发展,甚至不乏关于教会组织以及国家政体的重要论述,如奥古斯丁、马西利乌斯(Marsilius)等人的论述,但总体而言,这种理论思考并未得到充分发展。正如约翰·赫伊津哈(Johan Huizinga)所言,中世纪政治氛围存在非理性化(激情主导)的特点,且更重要的是,“改变世界这一观念在中世纪并不存在”。(44) 时人缺乏进步与革新的观念,取而代之是对完美天国的“梦想”。因此本文对这一时期的国家理论存而不论,直接切入到文艺复兴时期,以考察共和问题从古典到现代的流变过程。

从词形中就不难看出,现代英语中的republic与意大利语中的repubblica可谓是拉丁语 res publica一词在地方性俗语中的直接对应,在近代早期也常直接使用respublica来表示。文艺复兴时期,意大利出现过两个被冠以共和之名的重要城市国家:佛罗伦萨与威尼斯。但在当时,它们之间的差别并不比与其他君主政体的城市国家之间的差别来得小,因为前者是典型的平民共和国,而后者则是贵族共和国。它们似乎分别是古希腊与古罗马两种共和模板的继承。这同时也说明在当时语境中,偏向贵族制抑或民主制并非最主要的问题,真正的要点在于共和意味着一种“混合制”。

文艺复兴时期意大利最重要的政治思想家马基雅维利在《论李维》一书中对共和制“混合”特征赋予大量溢美之词。他首先借助此前所论述的柏拉图《理想国》中政体线性堕落思想、亚里士多德的六种政体划分以及波利比乌斯的政体循环观,将所有政体编入系统,由此构成单一政体无从摆脱的恶性循环。在他看来,亚里士多德所谓的六种政体模式,“三种好的短命,三种恶的有害”。(45)于是只有混合政体才能摆脱这一循环,“在那些精明地制定法律的人认识到这个不足之后,就会避开这些方式各自本身,而选择一种可以将它们全都包括在内的方式,认为它更加稳定而持久:因为当在同一个城邦内兼行君主制、贵族制和民主制的时候,它们可以相互制衡”。(46)此时马基雅维利所谓的“混合”,即君主、贵族、民众三者的混合。它与罗马政体中的混合模式非常类似,马基雅维利本人也表示他所师法的对象就是罗马共和国。他指出,古人最值得效仿的不是别的,正是他们的政治制度。(47)但事实是否真如马基雅维利所明言的那样,他所要提倡的无非只是古罗马共和国政治制度的翻版?问题或许并不简单,因为执政官毕竟不是君主。或者说,他所理解的罗马政治与今人的理解有差异。

如先前所言,执政官从贵族中脱颖而出,成为现实政治的最高领袖。但在罗马,会同时选出两名执政官相互制衡,且他们只有一年任期,又不得连任,因此较之君主,他们对于政治的实际影响力会大打折扣。这与马基雅维利笔下的罗马统治者根本不是同一类人。但由于执政官与君主共同分享着“统治者”的称谓,马基雅维利借此外衣,在不被察觉之时进行了一番偷梁换柱。凭借“统治者”指称上的双重可能性,他悄无声息地将“君主”从后门引入到共和政体之中。如果对比亚里士多德关于混合制是寡头制与民主制混合的说法,以及后世罗马人的实践, 甚至可以说传统的混合制中根本没有君主的位置,马基雅维利是在不知不觉间发起了一场颠覆性的“革命”。他首先借助布鲁尼(Leonardo Bruni)为代表的主流人文主义者的用法(这种用法本身有着更为悠久的历史),在《君主论》伊始将共和国理解为与君主国相对的政体,即“非君主国”。有必要指出的是,布鲁尼等人的这一提法主要是出于语言学(philological)考量,而并非基于政治立场。即便有政治考量,也更多是为了模糊名义上的民众统治和实际上的寡头统治之间的名实关系。正因此,布鲁尼等人对共和的理解并没有着重强调其可能具有的“反君主国”之意涵。(48)马基雅维利正是在此间隙中大大发展了君主的作用。如此一来,在传统人文主义话语外表下,他其实却与米凯莱·萨伏那洛拉(Michele Savonarola)、萨拉(Bornio daSala)等拥立君主而反对民众统治的反对派之间有更多共同点。(49)此一做法也正符合他为所有政体改制者们所献之计:要改变政体,需要在外表上仍旧维持原样。因为“许多时候打动他们(人民)的是他们看上去仿佛如此的事物,而非实际上的那些事物”。(50)

但对马基雅维利而言,以上解读或许太过“小人之心”。因为在他的理解中,“从罗马驱逐的是王的称号而非王的权力”,(51)而后者已然渗入此后共和国的根基之中,此乃罗马的幸运所在。在《君主论》以及《李维史论》中,他不断颂扬的罗马统治者首先是王政时期的开国君主罗慕路斯(Romulus)。罗慕路斯不惜杀害自己的兄弟,“独自一人”建立国家。他具备足够的智慧与胆识,不为各种束缚所牵绊。他的virtÙ正是《君主论》一书所描述的最重要概念。而《李维史论》中,不仅仅是罗慕路斯,罗马王政时期的第二位君主驽马(Numa Pompilius) 也同样得到高度肯定,因为他是将宗教维度引入罗马政治的第一人。马基雅维利认为,宗教在政治中拥有强大的力量,它首先会导致好的法律,而后会带来好的机运,最终成就伟大的事功。(52)

懂得如何运用宗教正是一位政治家的高明所在,马基雅维利认为这就是教皇国得以存在的秘密。可见,马基雅维利说的罗马共和国体制其实是继承罗马君主制的优点而产生的更为完善的版本——即再通过元老院与保民官的制度设计,对内维持平衡,对外呈现为“扩张性共和国”。若从历史的眼光看,他所论述的罗马共和国,其实是罗马王政时期与共和国时期的综合体。这或许就能解释,提倡君主制的《君主论》与颂扬共和制的《李维史论》如何共存于同一思想家身上。他所提出的这一混合模式也构成了近代共和政体讨论的基石。

五、英格兰语境下的republic与commonwealth

上述与君主共融的共和观念在伊丽莎白晚期的英国表现得非常明显。(53)其中当然不乏来自欧陆文艺复兴观念的影响,但更可能是基于英伦本土的中世纪政治传统。剑桥钦定讲座教授科林森(Patrick Collinson)便以斯沃洛菲尔德(Swallowfield)地区治理的探究,开启了“新政治史”研究路向。他认为在伊丽莎白一世时期的英国体制便是“君主共和”(monarchical republic),以此回应思想史研究界(尤其是剑桥学派)所得出的结论。在西方学界,这仍旧是一个存在较多争议的话题。(54)

近代英文语境下的共和讨论中,republic与commonwealth这两个词往往都会使用。相对而言,在内战前与内战之中commonwealth使用得更为频繁,是当时社会更通行的“历史概念”。此一概念在近代英国从表示财产、道德演变为表示区域(社会),继而上升到表达国家政治理念,最终成为一个特定的政治制度。它与republic之间存在复杂的互动关系,内涵远超出如今共和主义(republicanism)视域下的界定。(55)在这一部分,笔者尝试着以commonwealth为核心,梳理近代英格兰对共和观念的接受与填充。(56)

在近代英国,由于君主权力扩张以及公民人文主义思潮影响,强调“混合政体”的呼声日益高涨。托马斯·克伦威尔(Thomas Cromwell)利用议会来对抗罗马教廷,实行宗教改革,实际结果是使当时的议会实力大增。同时修道院解散,大量土地落入乡绅阶级手中,使这一阶层在伊丽莎白时期充分发展。中间阶层的增强也从客观上推动了共和观念的传播。早在托马斯·莫尔(Thomas More)时期,亨利八世的御前牧师托马斯·斯塔基(Thomas Starkey)便写了空想社会主义著作《红衣主教波尔和托马斯·卢波塞特的对话》(1538)。他从意大利带回共和主义的观念,书中主要讨论的问题便是“真正共和国的特征是什么?”他指出,共和国的第一需要是“健康”,即良好的法律和宗教感化,为此需借助混合政体以防止暴政。他所理解的共和的核心不只是混合政体,更是“法治”。

到伊丽莎白时期,最高领导层也出现了重大变化,“ 伊丽莎白及其枢密院”的提法充分体现了这一点。虽然在伊丽莎白时期,议会只开过13次,但国家的重大事宜都是由“伊丽莎白及其枢密院”,而非女王提出的。枢密院中最重要的人物是伯利勋爵威廉·塞西尔(William Cecil),他所提出的空档期政治方案被此后的研究者视为最具共和色彩的提案。(57)另一位枢密院成员、驻法大使托马斯·史密斯( Thomas Smith )在1563–1565年写作的《论英格兰共和国家》中,也认为英格兰的体制是将三种政府形式混合建立的共和政体,要实现这一想法,最佳途径就是借助包括君主、贵族、平民在内的议会。虽然史密斯因为那句著名的口号“英国最高的绝对主权在议会之中”,(58)被后世有些学者视为议会主权理论的先驱,但其思想其实带有明显的君主制色彩,他所指的议会“既是头颅又是身体”。史密斯借鉴了福蒂斯丘(John Fortescue)《英格兰法律礼赞》中的这一比喻,(59)但福蒂斯丘认为议会的作用是使国家这个足以永存的“神秘躯体”(corpus mysticum)得以显现,而史密斯笔下的“议会”实则指称包含君主在内的“政府”,而非如今语境中与王权对立的概念。他本人持更为保守的立场,所以安妮·麦克拉伦(Anne McLaren)等学者认为他的著作为伊丽莎白王权的合法性进行辩护。(60)

在《论英格兰共和国家》一书中,史密斯给出了一个非常有影响力的“(共和)国家”(commonwealth)概念定义:“(共和)国家是一个社会(society)或者许多自由人的共同行动,无论是在战争年代还是和平岁月,根据他们自己的协定来保护自己。”(61)2011年,以格伦·伯吉斯(Glenn Burgess)与马可·奈茨(Mark Knights)为首的“近代早期研究小组”在讨论“(共和)国家”概念时,也是以史密斯的定义作为讨论的起点,并在形成的论文中对其进行不同层面的回应。(62)这一定义的要点有二:第一,这是由杂多人等(multitude)构成的契约社会;第二,这些人都是自由人(free man),亦即在财产上拥有所有权。

其中后一点体现的便是res与commonwealth概念本身具有的“公共利益”“公共财富”含义。基于目前词源学的考证,该词本是15世纪中叶发明的,表示共同福祉(共有物)的新词“common weal”之变体。(63)在近代英国,这首先应被视为托马斯·莫尔、罗伯特·克劳利(Robert Crowley)等人对财产问题的讨论的延续。早在1518年,莫尔的《乌托邦》就倡导国家公有制的观念;罗伯特·克劳利(Robert Crawley)在1548年出版《抗议压迫我国贫苦民众的人们》,两年后又作《致富之路》,在其中所主张的“理想主义共和国”同样强调财产问题。此两人之作使得彼时对共和的讨论有了后世所谓共产主义的色彩,而文艺复兴所带来的古典观念的影响,更是进一步将其从原本的地区性共同体财产观念提升到国家维度之上。(64)

因此可以得出判断认为,都铎时期英格兰以commonwealth为核心的共和观念主要是指:1. 混合政体(包含君主);2. 重视财产。此外,也不排除该词可被理解为最宽泛意义上的“国家”。如当时最伟大的神学家、安立甘神学创始人理查德·胡克(Richard Hooker)就commonwealth一词指称君主国,而非共和国。可见,在当时这一概念的使用已具有相当的弹性。

时至斯图亚特王朝前期,来自苏格兰的詹姆士一世(James I)受博丹(Jean Bodin)《国家六书》影响,施行君主专制,与英格兰固有的《大宪章》传统背道而驰。其子查理一世继续沿用乃父之策,以爱德华·柯克(Edward Coke,1552–1632)为首的议员们群起攻之。柯克在1628年提出《权利请愿书》,援引(很大程度是“发明”)《大宪章》传统来维护英国的普通法与司法自主,以此抵制罗马法中的君主特权。(65)此时将“共和(国家)”理解为“混合政体”的观点仍是主流观点,此后内战中也承袭了这一见解。

1640年代内战爆发以后,对共和概念的理解产生了诸多歧义。由于书报审查制度的崩溃,在将近20年间发行的政治宣传册超过15000种,各派争论异常激烈。1642年7月,议会最著名的宣传家亨利·帕克(Henry Parker)匿名出版《对国王殿下近时答复和文件的评论》,成为当时论战的核心文本。作者提出,应由国王、两院以及独立法院分享权力,即强调混合政体因素。理查德·塔克(Richard Tuck)认为这主要是源于格劳修斯(Hugo Grotius)的影响。(66)剑桥学派的两位主将,波考克(J. G. A. Pocock)与斯金纳(Quentin Skinner)都将帕克的观点视为内战时期共和观念的重要代表。日本学者福田有広(Arihiro Fukuda)在《主权与剑: 哈林顿、霍布斯与英国内战中的混合政体观念》中将帕克视为福蒂斯丘传统的延续,划入共和主义者哈林顿(James Harrington)所反对的“现代经纶之道”谱系,以此反对波考克之论,(67)但也同样承认帕克思想是混合政体观念在内战时期的延续。

随着局势的变更,议会内部也逐渐分裂。政治上偏保守的长老派要求仅仅废除主教制并用苏格兰长老会模式改造国教。而相对激进的独立派则明确反对君主专制,试图寻求新的政治机制以实现“自由”(与今日“民主”观念更为接近)。此即独立派所言“共和国”的主要内容。比之更为激进的是李尔本(John Lilburne)领导的平等派。该派提出的《人民公约》,核心要求是建立具有立法权与真正代表人民的议会,并坚持为上帝所赋予的“不可剥夺的自然权利” 寻求政治对应,因而极力推崇平等之价值。(68)其所提倡的“人民认同原则”更是对后世民主观

念产生深远影响。其核心观念有二:强调政治的合法性来自人民,而非其他外在权威(国王、议会);在人民内部推行个人主义与全面平等。(69)这便是他们对“自由国家”的理解。

1647年的普特尼辩论便是独立派与平等派之间差异的体现。辩论中,独立派的克伦威尔认为平等派的《人民公约》太激进而将之否定,但此后又有一部分人认为平等派的思想还不够激进。这部分人认为,平等派主要的缺陷是没有强调社会平等,由此又出现所谓“真正的平等派”——掘地派。该派领袖是杰拉尔德·温斯坦莱(Gerrard Winstanley),他于1652年发表《自由法》,试图实现公有制。他说共和体制的英格兰也是一座监狱,首次提出要实现具有社会主义倾向的“共和国之自由”(commonwealth freedom)。他反对官员终身制,重视经济问题, 认为“真正共和国的自由就是使用土地的自由”。(70)其共和概念保持了共有财产的涵义,并将其明确指向均分土地。

到了“英吉利共和国”时期(1649–1660),相关讨论更是纷繁复杂。原因是新生的共和国既要为克伦威尔执政以及弑君之正当性辩护,又需论证“共和”这一新制度本身的优越性。而在随后发展中,该两重主题之间又呈现出无法调和的矛盾,有些理论家试图用共和(republic) 观念来论证共和国(commonwealth),有些人则反之。在内维尔(Henry Neville)以及“共和派人士”(commonwealthsman)那里,更是表现为出于主张共和制的目的反对共和国Republic与commonwealth甚至逐渐演化为相互分离的概念。此中诸多争论有待学界进一步澄清。

当然,上述纷争与对共和概念的诠释中的多数并未得到当权者克伦威尔与艾尔顿 (HenryIreton)的认可,彼时共和国真正的官方辩护人是著名诗人约翰·弥尔顿(John Milton)。他在建国之初即受命撰写《论国王与官吏的职权》(The Tenure of Kings and Magistrates,1649),回击或为约翰·高登(John Gauden)所作之《圣王的形象》(Eikon Basilike)。1651年弥尔顿发表《为英国人民声辩》,三年后又出版《再为英国人民声辩》,为克伦威尔政府辩护。在共和国晚期,他又出版《建设自由共和国的简易方法》,建议组建有贵族色彩的“最高议事会”(Grand Council)。(71)他对共和的解释,集中于强调这是与君主制相对立的政治形式。弥尔顿认为“自由国家”之特征是人们有获得公共职权的机会。弥尔顿一方面支持克伦威尔,一方面又告诫后者重视与人民间的合作,切莫走上君主制的老路。布莱尔·沃顿(Blair Worden)认为弥尔顿作为这一时期共和思想的重要代表,极好地体现出了当时共和主义的普遍倾向:深信那个时代在政治上已经产生腐败,需要寻求古典智慧来进行补救,以便把自由、美德与公共利益结合起来。这就与当时另一种强调古代英格兰宪法、普通法以及习惯的反君主理论形成鲜明反差。而正是此一重要差别使剑桥学派中一些学者认为,在1640年以前,英国没有共和思想。(72)但其实我们应该将之视为共和观念理解上的一次重要转变。

与弥尔顿几乎同时,还有一位重要的共和主义思想家:马沙蒙特·尼德汉姆(Marchamont Nedham)。由于政治立场几经更迭,他被不少学者排除在视野之外。但不得不说,他对英国内战时期的共和思想具有承前启后的意义。其著作在1767年由理查德·巴伦(Richard Baron)重新编辑出版后,在大西洋两岸获得不小的声誉,对美国建国初期的共和观念亦有影响。

尼德汉姆前期的主要观点刊登在他自己担任主编、弥尔顿主管的《政治快报》之上,其表述融合共和话语与自然权利观念。他主张只有彻底消灭君主制及其参与残余,共和国才能安全。而所谓“君主制的残余”指的便是贵族阶层,因为贵族的利益往往与君主一致,所以必须一并铲除以绝后患。他将当时的英国比作赶走皇帝,却又被元老院把持的罗马。(73)只有“人民

是他们自己自由的最佳守护者”。(74)其思想首先秉持平等派的“人民认同”原则,带有强烈的“民主共和”色彩。与马基雅维利一样,他认为最健康的自由国家是“扩张性共和国”,而后,他又强调轮流执政等具体措施对于维护自由的意义,故而其著作《自由国家的优点》(The Excellencies of a Free State)也被视为哈林顿《大洋国》的先声。此即尼德汉姆在内战共和观念转变中的枢纽地位。

还需补充的是,如今被视为该时期最主要的政治哲学家的托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes) 也间接参与了有关“commonwealth”之界定的讨论。其1651年出版的《利维坦》一书全名便是《利维坦,或一个教会和市民国家的质料、形式与权力》(Leviathan, or The Matter, Form, and Power of A Common-wealth Ecclesiastical and Civil)。在霍布斯看来,国家(commonwealth)首先需要全体国民统一于单一的“人格”(person)之中,并且“我承认这个人或这个集体,并放弃我管理自己的权利,把它授予这个人或这个集体,但条件是你也把自己的权利拿来授予他,并以同样的方式承认他的一切行为”。(75)于是,这样一群人就被称为“国家”(commonwealth)。为此他还置换了这一概念的发展谱系:认为它源于拉丁语中的“civitas” (城邦、公民群体)而非“res publica”,对其含义进行了大量简化。霍布斯试图通过讨论抽象的国家权力,绕开一切涉及作为政体形式之“commonwealth”的现实纷争。在主权归属问题上,他使用的是“这个人或这个集体”之类的两可表达,亦即在国王(“这个人”)与议会(“这个集体”)间采取骑墙姿态。无论双方战果如何,“审慎”的霍布斯似乎都能给出合理解释。然而,在17世纪40年代末的现实政体抉择面前,对双方而言,是论似乎对双方而言都难以接受。由此可见,霍布斯对“commonwealth”的使用或许有助于在其思想体系内澄清国家的形成与演变,但远不能被视为时人对此一概念的普遍理解。其论述在共和思想的发展谱系中难以找到合适的位置,甚至可以说对我们理解内战期间的“commonwealth”论争而言,存在一定程度的误导。

毫无疑问,整个17世纪对于作为政体之“commonwealth”最具影响力的论述来自于詹姆斯·哈林顿。他也因此被视为这一时期最著名的共和主义思想家,其笔下的“大洋国”是最为明确的共和制国家。大卫·休谟(David Hume)称此书是“迄今为止提供给世界的唯一有价值的共和国模型”。(76)虽然在叙事上“大洋国”裹着一层寓言故事的外衣,但似乎所有人都知道它指的就是当时的英国。

该书于1656年11月(护国公时期)出版,有影响当年议会的用意。其理论得益于哈林顿对古代共和国(斯巴达和以色列)与近代威尼斯的研究。在哈林顿看来,随着罗马的终结,“古代经纶之道”被“近代经纶之道”(中世纪西欧的哥特宪政)所代替。而他所期待的就是恢复古代经纶之道(同时与基督教理想结合),在现代重建宪政模型,通过共和制度设计实现国家长治久安。所谓优良制度,关键就在“利益”(interest)与“平衡”(balance)。

哈林顿认为,政治中的决定因素是“利益”,亦即首先是财产(尤其是土地)分配。土地所有者就是主权所有者,因为主权就是所有权的产物,(77)政体的划分也是以此为根据。(78)他认为内战之所以爆发,就是因为土地所有权已经流入广大乡绅手中,而非国王或教会所有。在哈林顿看来,唯一适合当时经济结构的政体形式就是共和制,唯有它能维护政治的“平衡”。为此,他提出制度设计的两条重要原则:土地法与轮流执政。

土地均势是立国之本,使之不朽的则是轮流执政与权力制衡。政府内部通过两院制设计, 试图调和“少数人”与“多数人”的利益,而非古典意义上的“一个人、少数人与多数人”。两院中元老院(少数人的智慧)负责提案,人民大会(多数人的利益)进行投票,犹如两个小女孩分饼,你来分我来选。“国家的奥秘就在于均分和选择”。(79)即便在复辟之后,上述观念也对日后英国君主制的走向产生不小的影响。

尽管共和主义思想与共和国之间存在一定距离,但随着1660年共和国的覆灭,共和思想亦受池鱼之灾。但在17世纪70年代,又突然涌现出一批政治宣传册,将哈林顿思想用于当时形势,即将《大洋国》中的理念与辉格党立场结合在一起,构成反对绝对君主制的新话语。波考克在《詹姆斯·哈林顿的政治学》中将持这一立场者称为“新哈林顿主义者”,其中最重要的代表是西拉斯·内维尔(Sylas Neville)。霍布斯甚至认为他参与过《大洋国》的写作。内维尔曾赴意大利游历,对佛罗伦萨的文艺复兴文化倾心不已。与哈林顿一样,内维尔也是马基雅维利学说忠实的英格兰信徒,并成为马基雅维利著作的主要英文译者。现代学者克里诺将他视为“17 世纪最意大利化的英国人之一”。(80)波考克将内维尔1680年出版的《柏拉图再生》(Plato Redivivus)视为“新哈林顿主义”的核心文本。在这本书的序言中,内维尔表示,该书目的是揭示“《大洋国》作者所给出的箴言,或政治警句,都在努力证明它们可以自然地、恰当地用当今正得到修正与支撑的世上最好的君主制之一,即英国的君主制”。(81)也就是说,他要在大洋国中元老院与国民大会的政府结构中重新安排君主的位置,从而回到“一个人、少数人、多数人”的传统混合政体模式中,这也是“新哈林顿主义”共和观念的关键所在。无疑,此种混合君主制是哈林顿所批判的哥特式君主制。可在内维尔看来,两者并无根本冲突,因为同样依据的是财产“平衡”理论。

除了内维尔,当时另一位重要的共和思想家是阿尔杰农·西德尼(Algernon Sidney)。据布莱尔·沃顿的观点,不同于作为哈林顿信徒的内维尔,西德尼的共和思想更近于弥尔顿与尼德汉姆,西德尼和内维尔分别代表17世纪后期英格兰共和主义发展的两条不同路径。(82)西德尼试图把清教主义原则与共和主义美德结合在一起,通过一套善恶对抗的道德词汇揭示现实社会冲突,并以契约论、人民认同原则为基础对政治合法性进行论证。现存的西德尼著作中影响最大的是其死后出版的《论政府》(1681年作,1698年出版)。该书与洛克的《政府论(上篇)》一样,旨在回应菲尔默(RobertFilmer)的《父权论》(Patriarcha,1680)。菲尔默自认为以“天性”(而非理性)立论,因而具有最高的普遍性。但在西德尼看来,菲尔默将“自然领袖”与“政治领袖”混为一谈,势必导向不受限制的绝对君主制。西德尼心目中的理想政体是以贵族为主体的混合制扩张性共和国。他认为,即便要给君主以特定政治位置,也绝不能以之为绝对首脑。这一观念的直接来源就是中世纪的混合宪政(撒克逊君主制)。有学者认为,在共和主义的发展史上,“西德尼的成就是把古典共和主义与排斥危机时期怀旧的中世纪主义融合起来”。(83)

综上,斯图亚特时期的共和思想对“混合政体”与“财产共有”此两重涵义都有所拓展:独立派在对共和的解释中强调“民主”;平等派重视政治平等;掘地派聚焦于财产(土地)均分;弥尔顿强调混合政体与君主制对立之义涵;尼德汉姆、哈林顿为之补充轮流执政与两院制的制度安排;“新哈林顿主义”者与西德尼为君主重新安排位置,并且重新论述马基雅维利意义上的“扩张性国家”的涵义。

表3 近代英国的共和含义

近代英国的共和含义 |

| 时期 | 含义 | 代表人物 |

1 | 都铎时期 | 混合政体 | 福蒂斯丘、斯塔基、托马斯·史密斯 (在斯图亚特时期的代表有亨利·帕克、菲利普·亨顿) |

2 | 都铎时期 | 财政共有 | 托马斯·莫尔、罗伯特·克劳利、 托马斯·史密斯 |

3 | 都铎时期 | 国家 | 查理·胡克(在内战与复辟时期的代表 有霍布斯、洛克) |

4 | 内战时期 | 政治、阶级平等 | 平等派 |

5 | 内战时期 | 民主 | 独立派 |

6 | 共和国时期 | 与君主制对立 | 弥尔顿 |

7 | 共和国时期 | 土地平均 | 掘地派、哈林顿 |

8 | 共和国时期 | 轮流执政 | 尼德汉姆、哈林顿 |

9 | 共和国时期 | 法治 | 哈林顿、(都铎早期的斯塔基) |

10 | 复辟时期 | 扩张性国家 | 尼德汉姆、内维尔、西德尼 |

有必要指出的是,“共和政体”与“财产共有”这两条主线在其后不同涵义的展开中,并不存在明确的时间节点,亦即其发展并无严格的线性时间脉络以便一一对应。笔者只得试图以代表人物之先后为参照进行梳理,如此确实存在简单化之嫌。读者尤须认识到不同观点往往同时存在,交叉错置。由此带来的问题是,不仅对今人而言,即使是对彼时的英国人来说, “commonwealth” 的涵义也显得晦暗不明。约翰·洛克(John Locke)写作《政府论》两篇之时,虽也曾多次使用这一概念(尤其是在下篇),但他着重强调说“‘commonwealth’ 一字,我在本文中前后一贯的意思应当被理解为并非指民主制或任何政府形式而言,而只是指任何独立的社会”。(84)与霍布斯相仿,他同样试图彻底绕开涉及作为政府形式之“commonwealth”的讨论,而单从其“社会”的涵义上进行理解。因而他也延续了霍布斯的判断,将“commonwealth”仅仅理解为“civitas”。如此狭义化的处理,虽然无助于理解问题的实质,但通过其中所表达出的顾虑与回避,却足以管窥时人讨论这一概念时的混乱景象。

结语:无法穷尽的话题

如此看来,原本已含混的共和概念,在经历17世纪英语语境下的洗礼后更是变得难以琢磨。美国第二任总统约翰·亚当斯(John Adams)便将“共和”概念视为英语中最含糊不清的词。现代学者卡文·夏普(Kevin Sharpe)更是感叹其复杂含义本身已然构成一个“意义的共和国”。(85)随着1776年美利坚合众国的诞生,共和主义话语同样成为这个脱离母国之新生国家的立国原则,由此建构起“大西洋共和主义”叙事。在美国革命时期,共和概念与现代民主又发生了一系列“趋同”的过程,使两者几乎成为同义语,并构成了现代政治思想的核心价值。(86) 而18世纪的美国革命以及此后法国革命的政治实践,对于20世纪初年的中国而言也是意义非凡。1912年中华民国成立,是为亚洲第一个共和制的国家。它从美国延请日后成为约翰霍普金斯大学校长的弗兰克·古德诺(Frank Goodnow)担任政府宪法顾问,以考察共和政体得失。古德诺与袁世凯之间关于共和与帝制优劣的讨论同样是近代史上不容忽视的一笔。负笈英国的思想家严复在学理上同样主张效法英国经验,从其诸多译作中可看出端倪。由此形成了与孙中山激进革命迥异的“西取”之途。甚至毕生主张“君主立宪”的康有为,也不得不使用“虚君共和”这套话语以期赢得革命派的认同。(87)可见从政治思想到实践,大西洋共和主义都成为当时“西学东渐”的重要组成部分。

待到1949年新中国成立时,我们仍旧将自己的政体命名为共和国,由此更进一步地加入现代共和观念的整体叙事中。相应地,本土经验的加入也必然给共和叙事带来新的变化。在此视域下,当今世界里两个重要的政治体:中国与美国,其实拥有着同样的名字——“共和国”。赵汀阳将此“合众国”模式视为与欧陆民族国家相对的另一种大国政体存在形式,甚至“很有可能将会发展为现代国家的主要类型”。(88)因此,有关共和问题的讨论不仅是西方历史上的概念之争,也是构成我们理解自身的一重视角。它要求我们不仅在此话语框架下发现自己的文明特质,而且对此话语本身要时刻带有足够的反省与审慎,因为共和的故事已经成了我们自己的故事。

本文注释:

(1) Hans Baron, The Crisis of the Early Italian Renaissance: Civic Humanism and Republican Liberty in an Age of Classicism and Tyranny, Princeton: Princeton University Press, 1966.

(2) 其中较为重要的作品包括:Nicholas Phillipson and Quentin Skinner, eds.,Political Discourse in Early Modern Britain, Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1993; Arihiro Fukuda, Sovereignty and the Sword:Harrington, Hobbes, and Mixed Government in the English Civil Wars, Oxford: Oxford University Press, 1997; Maurizio Viroli, From Politics to Reason of State: Politics to Reason of State: The Acquisition and Transformation of the Language of Politics, 1250-1600, Cambridge: Cambridge University Press, 1992; Martin van Gelderen and Quentin Skinner, eds., Republicanism: A Shared European Heritage, 2 vols., Cambridge: Cambridge University Press, 2002; Quentin Skinner, Visions of Politics, 3 vols., Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

(3) 萧高彦著:《西方共和主义思想史论》,台北:联经出版公司,2013年,第2页。

(4) 相关学术史梳理可参见刘擎:《反思共和主义的复兴:一个批判性的考察》,载《学术界》,2006年第4期。他本人也持有类似看法,认为“将共和主义作为一种替代性的意识形态或政治方案则是误导性的”。

(5) Luigi Marco Bassani, “The Bankruptcy of the Republican School,”Telos, Summer 2002, pp. 131–157.

(6) Quentin Skinner“, On the Slogans of Republican Political Theory,”European Journal of Political Theory, vol. 9, no. 1, 2010, pp. 95–102.

(7) 参看刘训练编:《共和主义:从古典到当代》,北京:人民出版社,2013。

(8) 早期翻译家们将其直接音译为“波里德亚”。

(9) 参见LSJ中型本电子版http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=politeia&la=greek#lexicon。该词典将其释义分为三组,分别是:I. 1.公民权;2.公民生活;3.具体的公民群体;4.等于地理意义上的拉丁词civitas。II. 5.政府;6.政府任期。III. 7.政治体制;8.共和政府(republican government,freecommon-wealth)。

(10)〔古希腊〕亚里士多德著:《政治学》,吴寿彭译,北京:商务印书馆,2014年,第136–137页。

(11)〔古希腊〕柏拉图著:《理想国》,郭斌和、张竹明译,北京:商务印书馆,2011年,第175页。

(12)同上,第314页。

(13)Plato, Republic, 445D. 参照Jowett本译出。

(14)在柏拉图看来,从其本性而论,政体与所有其他事物并无二致,都必然经历其生死。译文参看中译本,第315页。

(15)亚里士多德就认为,这一次优政体就是柏拉图眼中的politeia。在《法篇》中,柏拉图也说最好的政体是民主与僭主的混合体, 这也符合politeia的涵义。参见亚里士多德著:《政治学》,1265b30 – 1266a。

(16)柏拉图著:《理想国》,第313页。

(17)从寡头制开始,政体的本质是基于财产资格的制度。这就导致了国家分类为富人和穷人两大阵营,对外会瓦解其战斗力,对内则使得有些人游离于应有的位置之外。此时的理性成为了工具理性,此时的激情也指向了对财富的渴求。而民主政体就来自此过程中的大量失势者的暴力革命。民主政体的诞生本身意味着将其对手彻底排除,但表面上获得了一种任意的自由与多样性的繁荣。而本质上,民主政体意味着蔑视各种崇高,陷入无政府的平等状态。民主政体视为最高价值的自由,也会因此走向自己的反面,导致极权(僭主制)的产生,因为他们已经接受不了任何试图约束的合理建议,最终会为恶人所利用。“极端的自由其结果不可能变为别的什么,只能变成极端的奴役。”(柏拉图著:《理想国》,第342页)

(18)有关亚里士多德对柏拉图《理想国》的批评,可参看亚里士多德著:《政治学》,第44–61页。

(19)亚里士多德著:《政治学》,第112页。

(20)同上,第123页。

(21)同上,第115页。

(22)同上,第136页。

(23)同上,第135页。

(24)他具体讨论的是寡头制和平民(民主)政体之间的关系。Politeia也是一种平民政体(亚里士多德著:《政治学》,第186页), 也要考虑这一维度。并且财富也是寡头制与politeia政体变革的原因(亚里士多德著:《政治学》,第272页)。

(25)吴寿彭的《政治学》译本便直接将其表述为“共和政体”。

(26)亚里士多德著:《政治学》,第137、176页。

(27)James Hankins, “Exclusivist Republicanism and the Non-Monarchical Republic,”Political Theory,vol. 38, no. 4, 2010, p.461. 中译文可参考韩金斯:《排他性共和主义与非君主制共和国》,董成龙译,载《政治思想史》,2016年第3期,第118页。

(28)亚里士多德著:《政治学》,第200页。

(29)虽然亚里士多德也意识到了“一、少、多”三种要素的混合问题,但他认为此三者分别代表什么并不清楚,于是这一认知模式在古希腊并没有明确发展出来。(亚里士多德著:《政治学》,第66页)

(30)亚里士多德著:《政治学》,第201–202页。

(31)参见 Oxford Latin Dictionary, Oxford: Clarendon Press, 1968, pp. 1625 – 1626.

(32)本文中涉及罗马共和政体特性的描述主要是基于西塞罗的论述。西塞罗笔下作为特定政体的 res publica与古希腊的politeia是有差异的,但他却说,所谓的res publica不过就是对politeia一词的翻译。

(33)即在国名上并无“共和”之称谓。

(34)在特殊情况下(如重大战争),还可选出独裁官直接掌管国家事务。

(35)Cicero, On the Commonwealth and on the Laws, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p. 18, note.1.

(36)〔英〕克里斯托弗·凯利著:《罗马帝国简史》(中英对照本),黄洋译,北京:外语教学与研究出版社,2013年,第160–161页。

(37) 王绍光著:《民主四讲》,北京:生活·读书·新知三联书店,2008年,第12页。

(38)〔英〕安德鲁·林托特著:《罗马共和国政制》,晏绍祥译,北京:商务印书馆,2002年,第267、274页。

(39)波利比乌斯的相关论述参见:Polybius, The Histories of Polybius (Book Six), translated by Evelyn S. Shuckburgh, Cambridge and Ontario: In Parentheses Publications, 2002, p. 386.

(40)安德鲁·林托特著:《罗马共和国政制》,第36–37页。

(41)同上,第33页。

(42)〔古罗马〕西塞罗著:《论义务》,载《西塞罗文集(政治学卷)》,王焕生译,北京:中央编译出版社,2010年,第330页。

(43)对这一术语的补充得益于北京大学法学院章永乐副教授的指点,特此鸣谢。

(44)〔荷兰〕约翰·赫伊津哈著:《中世纪的衰落》,刘军、舒炜等译,北京:北京大学出版社,2014年,第25页。

(45) 〔意〕马基雅维利著:《马基雅维利全集 01 君主论·李维史论》,潘汉典、薛军译,长春:吉林出版集团,2013年,第150–151页。

(46) 同上,第151页。

(47) 同上,第142–143页。

(48)James Hankins, “Exclusivist Republicanism and the Non-Monarchical Republic,”pp.465, 467.

(49)米凯莱·萨伏那洛拉在《论真正的共和国》(De verarepublica,1452)中将拥有君主视为共和国的特征;萨拉则在《君主论》(De principe,1464)中用 respublica 来指代元首或君主的统治。参见 James Hankins, “Exclusivist Republicanism and the Non- Monarchical Republic,”pp.471 – 472.

(50)〔意〕马基雅维利著:《马基雅维利全集 01 君主论·李维史论》,第219页。

(51) 同上,第152页。

(52)同上,第183页。

(53)韩金斯将这一点视为前现代共和主义与现代共和主义的主要差异。参见 James Hankins,“Exclusivist Republicanism and the Non- Monarchical Republic,”p.453.

(54)James Hankins, “Exclusivist Republicanism and the Non-Monarchical Republic,” p. 482, note 78.

(55)Jonathan Scott, Commonwealth Principles: Republican Writing of the English Revolution, Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2004, p. X.

(56)在具体表述中,笔者将commonwealth翻译为“(共和)国家”或“共和国”;republic译作“共和”。

(57)Tracey Sedinger, “Sidney’s ‘New Arcadia’ and the Decay of Protestant Republicanism,” Studies in English Literature 1500–1900, Vol. 47, No. 1, 2007, pp. 57–58.

(58)Thomas Smith, De Republica Anglorum, Cambridge: Cambridge University Press, 1982, p.78.

(59)Sir John Fortescue, On the Laws and Governance of England, edited by Shelley Lockwood, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, p. 20.

(60)Anne McLaren, “Reading Sir Thomas Smith's De Republica Anglorum as Protestant Apologetic,”The Historical Journal, Vol. 42, No. 4, 1999, pp.911– 912.

(61)Thomas Smith, De Republica Anglorum, p.57.

(62)Early Modern Research Group, “Commonwealth: The Social, Cultural, and Conceptual Contexts of an Early Modern Keyword,” The Historical Journal, Vol. 54, No. 3, 2011, p. 659.

(63)同上,第663页。

(64)16世纪对commonwealth的讨论深受古典观念影响,尤其是西塞罗关于res publica的论述(虽然《论共和国》一书在当时仍为一部亡佚之作,但其思想已经通过奥古斯丁、马克罗比乌斯、拉克坦提乌斯等人的转述而流传),以及由此追溯到的古希腊关于politeia的讨论的影响。在柏拉图与亚里士多德那里,对于共和观念以及混合政体的讨论都与财产问题密切相关。

(65)J. G. A. Pocock, The Ancient Constitution and the Feudal Law, Cambridge: Cambridge University Press, 1987, pp. 125 –127.

(66)Richard Tuck, Natural Rights Theories, Cambridge: Cambridge University Press, 1979.

(67)Arihiro Fukuda, Sovereignty and the Sword, Oxford: Clarendon Press, 1997, pp. 17–21.

(68)An Agreement of the People, 1647.

(69)Perez Zagorin, A History of Political Thought in the English Revolution, London: Routledge & Kegan Paul, 1954, pp. 15, 17.

(70)〔英〕温斯坦莱著:《温斯坦莱文选》,任国栋译,北京:商务印书馆,2010年。

(71) 〔英〕弥尔顿著:《建设自由共和国的简易办法》,殷宝书译,北京:商务印书馆,2013年,第32页。

(72)J.G.A. Pocock, The Machiavellian Moment, Princeton: Princeton University Press, 1975, p. 334.

(73)〔英〕布莱尔·沃顿:《马沙蒙特·尼德汉姆与英国共和主义起源》,载〔美〕戴维·伍顿编:《共和主义、自由与商业社会:1649–1776》,盛文沁、左敏译,北京:人民出版社,2014年,第60页。

(74)Marchamont Nedham, The Excellencie of a Free-State, London, 1656, p. 24.

(75)Thomas Hobbes, Leviathan, or The Matter, Form, and Power of a Common-wealth Ecclesiastical and Civil, London: Printed for Andrew Crookeat the Green Dragon in St.Pauls Church-yard, 1651, pp. 87–88. 中译文引自〔英〕霍布斯著:《利维坦》,黎思复、黎廷弼译,北京:商务印书馆,2013年,第132页。

(76) 〔英〕布莱尔·沃顿:《共和主义与复辟》,载〔美〕戴维·伍顿编:《共和主义、自由与商业社会:1649–1776》,第180页。

(77)James Harrington, The Commonwealth of Oceana and a System of Politics, edited by J. G. A. Pocock, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, p. 100.

(78)同上,p.12.

(79) 同上,p.22.

(80) 〔英〕布莱尔·沃顿:《共和主义与复辟》,载戴维·伍顿编:《共和主义、自由与商业社会 (1649-1776)》,第135页。

(81) Sylas Neville, “The publisher to the Readers,” in Plato Redivivus, London, 1680, p. 7.

(82) 〔英〕布莱尔·沃顿:《马沙蒙特·尼德汉姆与英国共和主义起源》,载戴维·伍顿编:《共和主义、自由与商业社会 (1649–1776)》, 第41页。

(83) 〔英〕布莱尔·沃顿:《共和主义与复辟》,载戴维·伍顿编:《共和主义、自由与商业社会 (1649–1776)》,第152页。

(84) 〔英〕约翰·洛克著:《政府论两篇》,北京:中国政法大学出版社(影印),2003年,第354–355页。中译文引自洛克著:《政府论(下篇)》,叶启芳、瞿秋农译,北京:商务印书馆,2017年,第81–82页。

(85)Kevin Sharpe, Remapping Early Modern England: The Culture of Seventeenth-Century Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, Chapter 2.

(86)此过程并非共和观念自身脉络上的发展,而更多涉及民主话语泛化对共和话语的冲击与吞并,故而本文无力对此作出更为详尽的论述。具体可参看李剑鸣的相关论述,如《“共和”与“民主”的趋同》,载《史学集刊》,2009年第5期;《美国革命时期民主概念的演变》,载《历史研究》,2007年第1期。

(87)参看章永乐著:《万国竞争》,北京:商务印书馆,2017年,第143页。

(88)赵汀阳著:《惠此中国》,北京:中信出版社,2016年,第33页。